Im Jahr 2023 hat der WWF nach Geisternetzen gesucht, Flussdelfine gerettet, an wichtigen politischen Entscheidungen mitgearbeitet, Wälder aufgeforstet und Kropfgazellen wiederangesiedelt. Weltweit konnte der WWF in unzähligen Natur- und Artenschutzprojekten etwas bewegen!

Erfolgreicher Tigerschutz in Indien

Anfang April 2023 hat die indische Regierung neue Tigerzahlen veröffentlicht. Aktuellen Zählungen zufolge streifen nunmehr 3.167 Tiger durch Indien! Damit steigen die Tigerzahlen. Dies ist umso bemerkenswerter, da Indien nicht nur eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde ist, sondern auch ein Schlüsselland für den Tiger. In Indien leben mehr als die Hälfte der majestätischen Großkatzen.

Der WWF Deutschland unterstützt durch ein vom KfW/IUCN Tigerfonds finanziertes Vorhaben den Tigerschutz in der „Terai Arc Landschaft“, die sich entlang der Grenze zwischen Nepal und Nordwest-Indien erstreckt.

Ausweitung der Geisternetzsuche auf die westliche Ostseeküste

Der WWF hatte vom Beginn der Geisternetze-Projekte zum Ziel, gemeinsam mit Bund & Ländern eine dauerhafte Lösung für das Problem verlorener Fischereinetze in den Küstengewässern zu schaffen. Von 2021 bis 2023 hat Mecklenburg-Vorpommern als erstes Küstenbundesland auch finanziell die Verantwortung für ein Pilotprojekt übernommen, das der WWF gemeinsam mit lokalen Tauchern und Fischereibetrieben durchgeführt hat. Mit unserem Sonargerät haben wir 7.700 Hektar Meeresboden kartiert und an 68 Stellen 7 Tonnen Schleppnetze, Stellnetze und Taue aus Plastik und Metall vom Ostseegrund geborgen.

Nun hat Schleswig-Holstein sich angeschlossen, so dass der WWF seit September 2023 die Arbeiten auf die westliche Ostseeküste ausweiten kann. Die Politik für einen dauerhaften Weg für Bergungen zu gewinnen, braucht einen langen Atem. Über die mittlerweile zehnjährige Zeit der Projektentwicklung konnten wir mehr als 33 Tonnen Schlepp- und Stellnetzteile bergen. Vor allem aber kamen im März 2024 das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, und die Landesministerien für Umwelt und Fischerei MV und SH zusammen, um die nächsten Schritte hin zur Dauerlösung zu besprechen.

Die vom WWF entwickelten Empfehlungen bilden eine wesentliche Grundlage dafür, dass die Länder die Verwantwortung für die Meldung, Suche und Bergung von verlorenen Netzen übernehmen können. International wird die Sonarsuchmethode von unseren WWF Partnerbüros ebenfalls sehr positiv angenommen. Die ersten Suchtests im Mittelmeer, das durch die intensive Fischerei mit Geisternetzen belastet ist, haben an den steilen Steinkliffs Netzfunde ergeben. Diese sollen mit Unterwasserdrohnen im Sommer 2024 geborgen werden.

Für die Meldung durch Taucher steht die GhostDiver App seit Sommer 2023 mit leichterer Handhabung auf See zur Verfügung. Auch im Ostseeraum macht die Sonarsuche Schule: Bei der Eisfischerei im estnischen Peipus See gehen Stellnetze regelmäßig verloren. Im Sommer 2023 konnten 600 Netze, die mit unserem Sonargerät identifiziert worden waren, geborgen werden. Damit bringt die langjährige Methodenentwicklung nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Regionen saubere Meere und sogar Seen.

Neuer Elefantenkorridor in Unganisha

In der Massai Mara wurde mit Finanzierung durch die GIZ und anderer Unterstützer unter Leitung des WWF mehrere neue Elefantenkorridore ausgewiesen, die wichtige Lücken zwischen den östlichen und den westlichen Gemeindeschutzgebieten in der Mara schließen. Einer der Korridore verbindet entlang des frei fließenden Ropile Flusses das Olkinyei- und das derzeit im Aufbau befindliche Ripoi-Schutzgebiet.

Durch neue, siedlungs- und landwirtschaftsfreie Räume können Elefanten und andere Wildtierarten wieder frei ziehen, Mensch-Wildtierkonflikte werden reduziert. Dazu werden mehrere hundert Kilometer Zäune beseitigt. Mit mehr als 5.000 Hektar neuer, nun dauerhaft geschützter Flächen wird wertvollster Lebensraum, darunter Galeriewälder, permanente Gewässer, Trockenwald und Savannen geschützt.

Neues UNESCO Biosphärenreservat

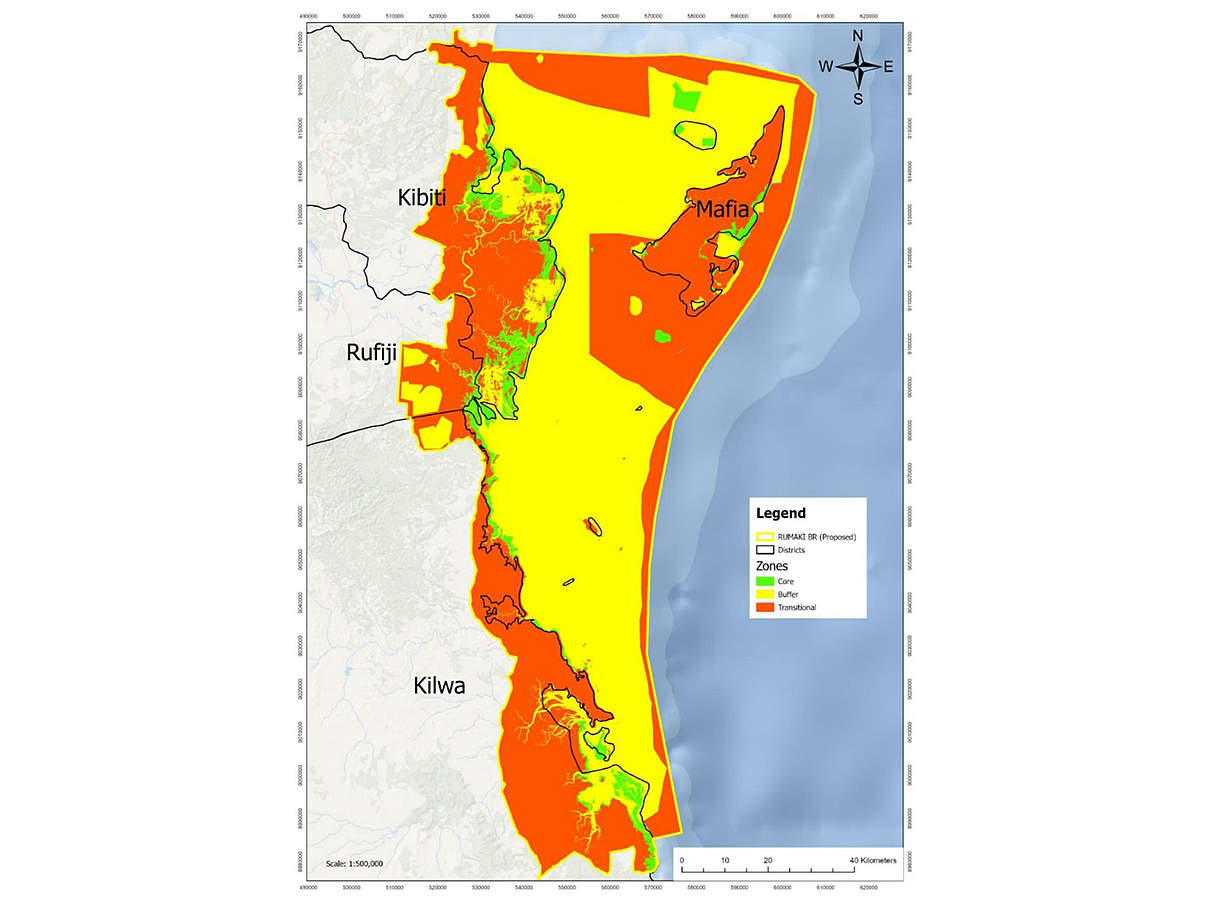

Am 14. Juni 2023, während des 35. Internationalen Koordinierungsrates des UNESCO-Programms Man and Biosphere in Paris, wurde die Rufiji-Mafia-Kilwa-Meereslandschaft (RUMAKI) als neues Biosphärenreservat anerkannt. Fachliche Unterstützung erhielt diese Anerkennung durch das vom Blue Action Fund finanzierte RUMAKI-Projekt, welches vom WWF Deutschland, WWF Tansania und Wetlands International durchgeführt wird.

Die internationale Anerkennung von RUMAKI wird den Erhalt des biologisch vielfältigsten Meeresgebiets Tansanias und ganz Ostafrikas unterstützen, das über 1 Mio. Hektar umfasst. Auch bedrohte Arten wie Walhaie und Dugongs finden in diesen Gewässern ein Zuhause.

Treibsand: Minderung der Folgen des Klimawandels im Mekong Delta

Im vietnamesischen Mekong-Delta setzt sich der WWF für ein nachhaltiges Sandmanagement ein, da der Sandabbau für die wachsende Bauindustrie zu relativem Meeresspiegelanstieg, Ufererosion und Grundwasserversalzung beiträgt.

2023 legte das Vorhaben das weltweit erste Sandbudget für ein großes Flussdelta vor. Es erfasst (wie eine Art Bilanz), wieviel Sand jährlich in das Delta gespült und ins Meer ausgetragen wird, welche Vorräte noch im Flussbett lagern und wieviel durch Sandabbau entnommen wird. Damit stehen Regierung und Behörden zum ersten Mal wissenschaftlich gesicherte Informationen für die Planung der Sandressourcen zur Verfügung.

Das Sandbudget wurde beim World Water Summit in New York und beim vierjährlichen Gipfel der Mekong River Commission im April 2023 vorgestellt.

Selbstverpflichtungen für Umwandlungs- und Entwaldungsfreie Sojalieferketten

Im Rahmen des Projektes ‚Tackling the main drivers of deforestation and conversion in Brazil’ arbeiteten der WWF Brasilien und der WWF Deutschland eng zusammen, um die Zerstörung des Cerrados durch die sich ausbreitenden Sojaplantagen zu stoppen.

Hierfür hat der WWF Deutschland eine Plattform im Rahmen des FONEI aufgesetzt und ein neues engmaschiges Austauschformat für große Lebensmitteleinzelhändler und Soja importierenden Unternehmen aufgebaut. Im Rahmen dieser Arbeit haben EDEKA, Dr. Oetker, Kaufland, Beiersdorf, McDonalds und REWE mit Unterstützung des WWF anhand von AFI-Richtlinien (Accountability Framework Initiative) ihre Sojalieferketten über Jahre hinweg analysiert und teilweise neue und ambitionierte Selbstverpflichtungen zu entwaldungs- und umwandlungsfreien Sojalieferketten zwischen Brasilien und Deutschland aufgesetzt.

Weniger Löwen-Tötungen in KAZA

In der Mudumu-Landschaft in Namibia wurde in den letzten sechs Jahren kein Löwe mehr getötet. Dies ist den löwensicheren Viehzäunen zu verdanken, die vom WWF-Partner Kwando Carnivore Project errichtet wurden.

Die Zäune schützen das Vieh vor Angriffen durch Löwen. In der Folge geraten die Raubkatzen weniger in Konflikt mit den Menschen. In der Sambesi-Region gibt es jetzt zwischen 80 und 100 Löwen, davon 30 im Bwabwata-Nationalpark finanziert durch die WWF Deutschland Löwenpatenschaft.

Rettung für die Flussdelfine in Südamerika

Am 24. Oktober 2023, dem Welttag der Flussdelfine, unterzeichneten die „Global Declaration for River Dolphins” – eine globale Erklärung, um den Rückgang der Flussdelfinpopulationen in Südamerika zu stoppen und die Flussdelfinpopulationen in Asien zu verdoppeln.

Zu den Unterzeichnenden der Deklaration gehörten elf Regierungsvertreter:innen der 14 Verbreitungsländer der Flussdelfine, Vertreter:innen der Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen, Universitäten, Unternehmen und öffentliche Geldgeber:innen. Sie verpflichteten sich unter anderem dazu, nicht-nachhaltige Fischereipraktiken abzuschaffen und ein gut verwaltetes Schutzgebietsnetzwerk für die Flussdelfine zu schaffen. Der WWF hat an dieser Deklaration maßgeblich mitgearbeitet.

Der globale Entschluss ist ein großer Schritt in die richtige Richtung: Denn wir müssen gemeinsam handeln, um die Flussdelfine und die Flüsse, in denen sie leben, weltweit zu schützen. Nur so können wir den Millionen von Menschen helfen, deren Lebensgrundlage von diesen Flüssen abhängt!

Grenzübergreifende Kropfgazellenwiederansiedlung in Ostgeorgien / Westaserbeidschan

2010 begann der WWF im grenzübergreifenden Naturschutzgebietskomplex in den Trockensteppen des Ostgeorgischen / Westaserbeidschanischen Grenzgebietes die lokal ausgestorbenen Kropfgazellen wieder anzusiedeln.

Seitdem wurden insgesamt 248 Gazellen in diesen ursprünglichen Lebensraum entlassen. Die Tiere stammen alle aus dem Shrivan Nationalpark (Aserbeidschan), in dem sich der Bestand aufgrund umfangreicher Schutzmaßnahmen in den vergangenen Jahren erholen konnte. Durch den natürlichen Zuwachs ist der Bestand Ende 2023 auf rund 500 Tiere angewachsen, dies Ergaben die letzten Zählungen.

Seit zehn Jahren werden einige der Tiere mit GPS-Halsbändern ausgestattet, die wichtige wildbiologischen Daten (wie Lebensraumnutzung etc.) liefern. Im Rahmen des Programms wurden unter anderem künstliche Wasserbecken in dem ariden Gebiet, das besonders durch die Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist, angelegt. Von den Tränken profitieren sowohl Wildtiere als auch die Schafherden der lokalen Schäfer. Das Wiederansiedlungsvorhaben wird u.a. vom WWF Deutschland finanziert, darüber hinaus leisten wir technische Unterstützung im Rahmen der Monitoring-Maßnahmen.

Sonar meets AI

Seit fünf Jahren schulen wir uns und externe Dienstleister an der Seitensichtsonartechnik, um Geisternetze aufzuspüren – mittlerweile auch im europäischen Ausland. Mit dieser Technik finden wir effektiv und ressourcenschonend Geisternetze und können diese mit der Unterstützung von Fischer:innen und anderen Partner:innen bergen.

Mit neuester Technik wollen wir diese Arbeit noch effizienter machen: KI soll uns helfen, die gewonnen Daten in kürzester Zeit auszuwerten. Die Netzverdachtspositionen sollen dann direkt in der WWF-GhostDiver-App landen. Danach können sie von freiwilligen Tauchern verifiziert werden. Langfristiges Ziel: Frei verfügbare Messdaten vom Meeresboden sollen mittels der WWF-GhostDiver-KI automatisch auf Geisternetze hin überprüft werden. Gelingt dies, könnten wir unser Wissen um Geisternetzpositionen, vor allem in sehr gefährdeten marinen Ökosystemen, exponentiell erhöhen ohne zusätzliche Gelder hierfür verwenden zu müssen.

In einem Pilotprojekt sollen automatisiert fahrende Sonargeräte die „WWF Sonar-Flotte“ unterstützen, um auch hier mit weniger Zeitaufwand mehr Information zu sammeln.

Wiederaufforstung des Chepalungu Forest in Kenia

Während politischer Unruhen in den Jahren 2007 und 2008 wurden große Teile des 5.000 Hektar großen Chepalungu Forest in Kenia abgeholzt. Seit 2019 arbeitet der WWF Kenia mit zahlreichen Partnern überaus erfolgreich zusammen, um das Waldreservat wiederaufzuforsten.

Auf einer Fläche von mehr als 500 Hektar konnten so bereits ca. 500.000 Bäume gepflanzt werden. 2023 konnten während der großen Regenzeit zwischen März und Mai weitere 50.000 junge Bäume gepflanzt werden.

Durch den Aufbau von Baumschulen und effektive Projektstrukturen ist inzwischen die Pflanzung von über 100.000 Bäumen im Jahr möglich. Viele tausend weitere Bäume haben sich bereits im nun gut geschützten Waldreservat selbstständig ansiedeln können. Mit laufenden Nachpflanzungen und im Umfeld des eigentlichen Projektgebietes verteilten Fruchtbäumen sind inzwischen über eine halbe Million Bäume gepflanzt worden.

Dadurch nimmt die Biodiversität beständig zu. Echte Waldarten wie zahlreiche Vögel und Affen, aber auch Hyänen und waldliebende Antilopen kehren zurück. Darüber hinaus beginnen auch frühere Wasserquellen und natürliche Feuchtgebiete sich zu regenerieren.

Straßenbau zwischen Brasilien und Peru gestoppt

Im Juni 2023 entschied der Bundesgerichtshof im brasilianischen Bundesstaat Acre zu Gunsten einer Zivilklage, um den Bau einer neuen Bundesstraße zwischen Brasilien und Peru zu verhindern. Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer großen Mobilisierung unter maßgeblicher Beteiligung der WWF-Partnerorganisation CPI-Acre und den Poyanawa- und Nawa-Indigenen, die durch das WWF-Projekt „Schutz indigener und traditioneller Völker in Brasilien“ unterstütz wurde.

Der Bau der Straße würde neben den Poyanawa und Nawa noch acht weiter Völker auf brasilianischer und peruanischer Seite, darunter auch freiwillig isoliert lebenden Völker, bedrohen. Ein riesiger Erfolg für indigene Völker und die Natur im Amazonas!

- Lebendige-Flüsse-Projekt

Es gibt sie noch in Deutschland: frei fließende, lebendige Flüsse und Bäche, die Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten und für uns Menschen wertvolle Naturerlebnisse bieten. Doch es sind nur noch wenige und sie sind bedroht. Der WWF will diese wertvollen Flussabschnitte als „Gewässerperlen“ auszeichnen und schützen.

Ende 2023 wurde ein Hintergrundbericht zu den letzten Gewässerabschnitten in Süddeutschland veröffentlicht, die noch natürlich fließen und als „Gewässerperle PLUS“ zertifiziert werden könnten.

Im Frühjahr 2024 beginnt der Prozess zur ersten Gewässerperlen-Zertifizierung in Baden-Württemberg (Wutach-Schlucht).

Zudem findet im Frühjahr 2024 der erste Wehrrückbau aus unserem Flussbefreier-Wettbewerb statt, nämlich an der Kleinen Paar in Schwaben.

Wehr an der Kleinen Paar © Gemeinde Baar - Grasland & Savannen: Projektstart in Kolumbien, Paraguay und Argentinien

Im kolumbianischen Orinoquia, dem Pantanal in Paraguay, Humid Chaco und Pampas in Argentinien steht ein neues Grasland-IKI-Projekt in den Startlöchern. Zum 1. März 2023 wurde die sechsmonatige Vorbereitungsphase vom Umweltministerium genehmigt. Das Projekt „Safeguarding overlooked Ecosystems: Protect, Manage and Restore Grasslands and Savannahs“ ist für fünf Jahre geplant und fällt damit auch in das Jahr 2026, das gerade von der UN zum „Internationalen Jahr für Weidelandschaften und Hirten“ erklärt wurde.

Das Projekt wurde im Rahmen der WWF-Initiative „Global Grasslands and Savannahs Initiative“ (GGSI) auf den Weg gebracht, die den Schutz und Erhalt sowie die Wiederherstellung von Grasland- und Savannen-Ökosystemen anstrebt und die vom WWF Deutschland maßgeblich mitinitiiert wurde.

- Breitmaulnashörner-Bestand erholt sich

Die Wilderei ist nach wie vor eine große Bedrohung für Breitmaulnashörner, allerdings gibt es auch mutmachende Nachrichten! Nach zehn Jahren stetigen Rückgangs konnten nun erstmals wieder steigende Bestände beobachtet werden.

Insgesamt rund 16.800 Exemplare wurden gezählt, was einem Anstieg von circa fünf Prozent entspricht. Ein zusätzlicher positiver Effekt könnte in Zukunft durch die Auswilderung von mehr als 2.000 Breitmaulnashörnern durch die Naturschutzorganisation African Parks entstehen.

Breitmaulnashorn beim Schlammbaden © Lauren Arthur / WWF - Happy End an der Ostsee

Im September 2023 wurde mit dem Abriss der Hafenanlagen am Darßer Ort begonnen. Damit endete das jahrzehntelange Ringen um die Wiederherstellung des einmaligen Biotops mit einem Erfolg für den Naturschutz. Die Nationale Volksarmee der DDR baute 1962 den Hafen an der Nordspitze der Halbinsel Darß.

Dazu baggerte sie den natürlichen Strandsee fünf Meter tief aus, befestigte die Ufer und grub eine 500 Meter lange Fahrrinne bis zum Meer. In diesem Küstenabschnitt wurden von der Strömung ständig riesige Sandmassen angespült. Daher musste die Fahrrinne regelmäßig ausgebaggert werden. „Auf Dauer zu aufwändig“, fand die Marine und gab den Standort in den 1980er-Jahren wieder auf. Trotzdem wurde weiter Sand abgebaggert. Anstelle von Kriegsschiffen fuhren jetzt Segler und Motorjachten ein. Der Standort wurde zu einem Not- und Sporthafen. Doch schon bald war er überlastet.

Außerdem kosteten die andauernden Baggerarbeiten viel Geld. 2015 entschied sich die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern für einen Standort im nahen Seebad Prerow. Der WWF hatte eine entsprechende Variante vorgelegt. Der neue Hafen wird nun – nach langjähriger Planung und Genehmigung – im Sommer 2024 seinen Betrieb aufnehmen. Im Nothafen am Darßer Ort hingegen werden alle Anlagen abgebaut und die Fahrrinne beseitigt, sodass er sich zu einem Strandsee zurückentwickeln kann. Dann kann sich die Natur das Gebiet endlich zurückerobern.

Ostseetrand auf dem Darß © Ralph Frank / WWF - Viele neue Arten in Salonga gefunden

Im Dezember 2022 hat der WWF in Salonga zusammen mit der belgischen Organisation BINCO umfassende Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden im Februar 2023 veröffentlicht. Die Forscher:innen erhoben standardisierte Daten zu Vögeln, Amphibien, Reptilien, Fischen und ausgewählten Wirbellosengruppen und fanden 160 Vogelarten, 32 Amphibien- und Reptilien-Arten, 38 Fische und mehr als 400 wirbellose Arten.

Mehrere Arten stehen auf der Roten Liste, darunter der Graupapagei, der Kongo-Pfau, der Kronenadler oder die Waldschildkröte. Die vorläufige Analyse ausgewählter Proben weist darauf hin, dass noch weitere Arten in Salonga vorkommen, die für die Wissenschaft neu sind. Mindestens fünf neue Spinnenarten sind bereits bestätigt. Weitere Analysen sind im Gange.

Biomonitoring Mitarbeiter Samy © WWF DRC - Tabin Landscape Project

Im November 2022 konnten im 4 Kilometer langen Bagahak Koridor in Malaysia 50 Meter rechts und links vom Fluss nach einer langen Covid-Pause endlich die Pflanzungen für den 58 Hektar großen ökologischen Wildtier-Korridor beginnen.

Das Land wird dem WWF von dem malaysischen Palmöl-Unternehmen Sawit Kinabalu zur Verfügung gestellt. Finanziert wird das gesamte 5-Jahres-Projekt von Beiersdorf und Evonik.

- UN-Abkommen zum Schutz der Hohen See

Nach fast 20 Jahren sind Anfang März 2023 in New York endlich die Regierungsverhandlungen über ein UN-Abkommen zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der marinen Biodiversität in internationalen Meeresgebieten erfolgreich abgeschlossen worden.

Das „UN-Abkommen zum Schutz der Hohen See“ ergänzt das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und regelt unter anderem die Einrichtung von Meeresschutzgebieten sowie die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen in Meeresgebieten jenseits nationaler Rechtsprechung, welche etwa die Hälfte unserer Erdoberfläche umfassen. Das Abkommen tritt in Kraft, sobald es von 60 Staaten ratifiziert wurde.

Pottwale © naturepl.com / Tony Wu / WWF - Projekt mit EDEKA - „für eine bessere Banane"

Das Feldprojekt „für eine bessere Banane“ wächst kräftig: Seit Jahresbeginn 2023 sind Früchte aus Costa Rica bei EDEKA erhältlich – in Zusammenarbeit mit der EARTH University in San José/Limón, die in nachhaltigen Agrarwissenschaften ausbildet. Mit der wissenschaftlich renommierten Instanz vertiefen wir das Know-how zum nachhaltigeren konventionellen Bananenanbau.

Zusätzlich prüfen wir Chiquita als neuen Lieferanten: Im März 2023 fand ein Kick-Off-Workshop mit Farmbesuch in Guatemala statt. Die Zulassungsprüfung steht noch aus, aber Farmmanagement und landwirtschaftliche Praktiken sahen vielversprechend aus. Damit könnten zukünftig mit Chiquita und Bestandspartner Dole die beiden größten Unternehmen des Bananensektors Teil des Projekts werden.

Bananen mit EDEKA Logo © David Lawson / WWF-UK

„Die im Jahr 2023 zum Erfolg geführten Projekte beweisen, dass wir – gemeinsam mit Ihnen, liebe Unterstützer:innen! – etwas erreichen können. Wir danken jeder einzelnen Person, die mit ihrer Spende und ihrem Engagement unsere Arbeit ermöglicht!“

Kathrin Samson, Vorstand Naturschutz

-

Hier finden Sie alle WWF-Erfolge

Hier finden Sie alle WWF-Erfolge