Beim Blick zurück auf das Jahr 2021 richten wir den Fokus auf positive Entwicklungen. Denn die gab es! In unseren Projekten in Deutschland und weltweit sowie bei politischen Themen konnten wir Erfolge für die Natur erzielen. Ohne Sie hätten wir das nicht geschafft. Wir danken allen Unterstützer:innen und stellen Ihnen hier einige Beispiele vor.

Vietnam und Plastikmüll

Vietnam steht an vierter Stelle der Länder, von denen aus der meiste Plastikmüll in die Meere gelangt. In mehreren Modellprojekten – zum Beispiel in Long An und Phu Quoc – arbeitet der WWF daran, den Plastikeintrag zu reduzieren und nachhaltige Abfallsammel- und Verwertungssysteme zu entwickeln.

Ganz übergreifend war der WWF Vietnam 2021 federführend an der Ausarbeitung eines Aktionsplans des vietnamesischen Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung beteiligt, der zur Reduzierung von Plastikmüll im Fischerei- und Aquakultursektor beitragen soll. Einer der Eckpunkte des Plans: Bis 2025 müssen 70 Prozent aller Häfen in Vietnam die infrastrukturellen und logistischen Voraussetzungen geschaffen haben, um Kunststoffabfälle von Fischer- und anderen Booten annehmen und getrennt entsorgen zu können. Des Weiteren wird der Einsatz von Schwimmbojen aus Styropor in marinen Aquakulturen ab 2025 kontinuierlich verboten.

Hoffnung für die Mongolische Saiga

Saiga-Antilopen bevölkerten bereits während der letzten Eiszeit die Steppen und waren einst weit verbreitet. Doch Wilderei und der Ausbruch einer tödlichen Seuche sowie der extreme Winter in den Jahren 2017 und 2018 hat besonders die Bestände der vom Aussterben bedrohten Mongolischen Saiga dramatisch reduziert: von 11.000 auf nur noch 3.400 Tiere.

Seit Januar 2021 wurden insgesamt drei Gebiete in der West-Mongolei mit 258.000 Hektar in lokale Schutzgebiete aufgenommen. Hier soll durch Auswilderung eine zweite Saiga-Population aufgebaut werden. Die Gründung solcher getrennten Populationen trägt dazu bei, die Tiere vor dem Aussterben zu bewahren.

Das gesamte Saiga-Gebiet umfasst circa vier Millionen Hektar, von denen nun 2,24 Millionen Hektar – und damit mehr als die Hälfte – unter Schutz stehen. Die Schutzbemühungen zahlen sich aus: Die Population der Saigas in der West-Mongolei hat sich wieder erholt – heute leben dort wieder etwa 10.000 Tiere.

Thüringer Urwaldpfade: Wege in die Urwälder von morgen

Wie an einer Kette reihen sich entlang der Thüringer Höhenzüge wunderbare Waldwildnisgebiete aneinander, die wegen ihres Struktur- und Artenreichtums Urwaldperlen genannt werden. Auf diesen geschützten Flächen ruht die Säge. Hier hat sich durch pflegliche oder ausgebliebene forstwirtschaftliche Nutzung eine Vielzahl kostbarer Wald-Lebensräume entwickelt.

2021 hat der WWF hat die schönsten und urtümlichsten Thüringer Wälder durch 15 Urwaldpfade erlebbar gemacht. Die Waldflächen befinden sich auf einem Halbkreis, der von der Hohen Schrecke im Nordosten, über den Naturpark Kyffhäuser und die Hainleite, über den Nationalpark Hainich, durch die Wälder bei Eisenach und das Biosphärenreservat Thüringer Wald bis zum Thüringer Schiefergebirge im Südosten reicht. Das Projekt Thüringer Urwaldpfade ermöglicht einem breiten Publikum, die schönsten dieser naturnahen Wälder zu erleben und etwas über ihre Bedeutung und Besonderheiten zu erfahren.

Menschengeführte Waldrapp-Migration erfolgreich

Der Waldrapp ist einer der seltensten Vögel der Welt – bereits im 17. Jahrhundert starb er in fast ganz Mitteleuropa aus. Jetzt soll er auch in Deutschland wieder angesiedelt werden. Der WWF unterstüzt das ehrgeizige Projekt, das in dieser Form weltweit einzigartig ist. In Zusammenarbeit von insgesamt acht Partner:innen aus Österreich, Italien und Deutschland werden Nachzuchten aus österreichischen Tierparks aufgezogen und über die Alpen in ihr italienisches Überwinterungsgebiet begleitet. Die größte Herausforderung dabei: Der Waldrapp hat sein natürliches Zugverhalten verlernt und wird nun per Ultraleichtflugzeug in sein Überwinterungsgebiet geleitet.

Im September 2021 ist es gelungen: Nach einer 14-tägigen Reise hat das Waldrappteam mit 28 jungen Waldrappen das WWF Schutzgebietes Oasi Laguna di Orbetello in der südlichen Toskana erreicht. In dieser Region werden sie die nächsten zwei bis drei Jahre verbringen und dann in ihr Brutgebiet in Österreich zurückkehren.

EU-Gesetz gegen Entwaldung

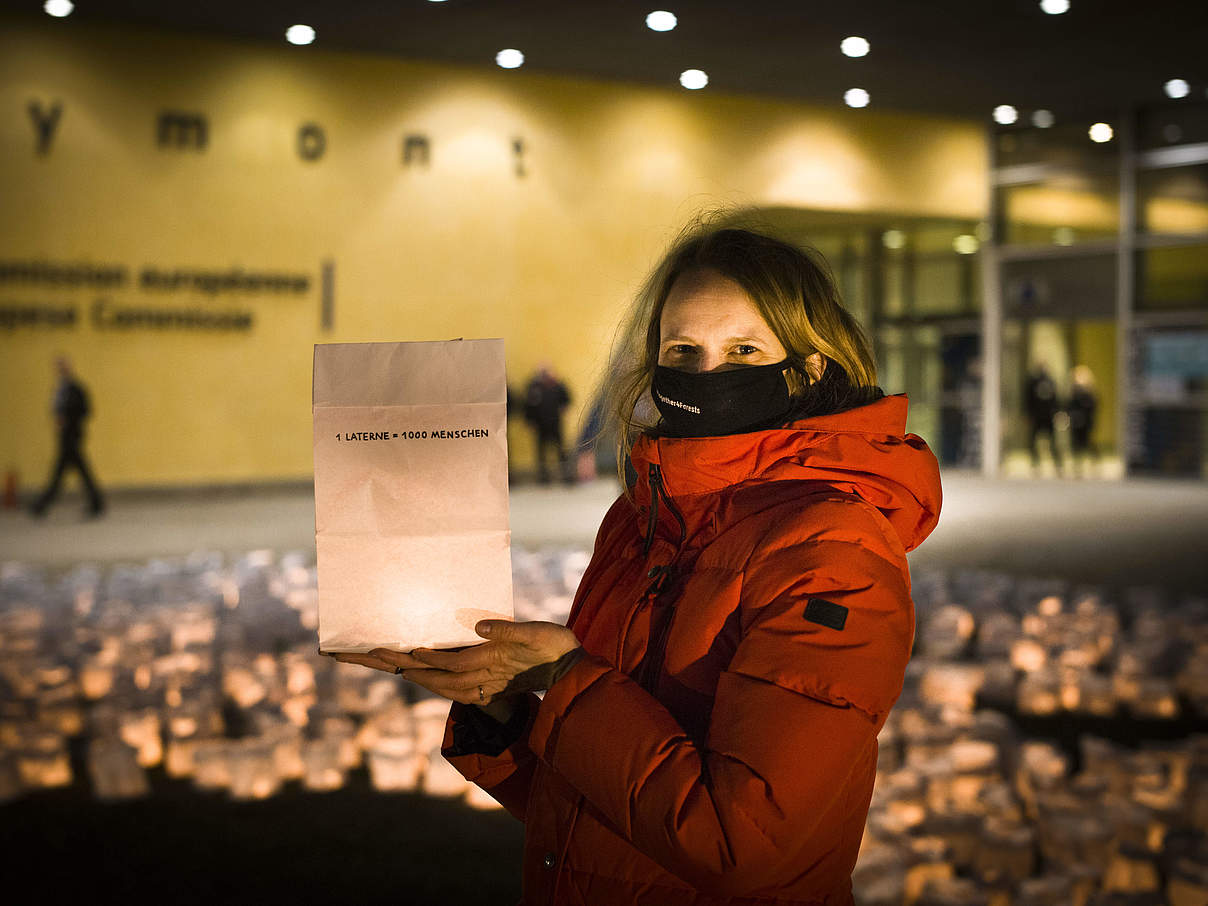

2021 stand für den WWF und andere Nichtregierungsorganisationen (NGOs) alles im Zeichen der politischen Arbeit für ein starkes EU-Gesetz gegen Entwaldung. Gemeinsam mit einem internationalen Netzwerk aus über 160 NGOs und fast 1,2 Millionen Bürger:innen, die im Rahmen der #Together4Forests-Kampagne mobilisiert wurden, arbeitete der WWF Deutschland dran, das EU-Gesetz gegen Entwaldung stringent und wirksam zu machen. Weil die EU-Kommission plant, die European Timber Regulation (EUTR) in das neue Gesetz aufzunehmen, hat der WWF am Negativbeispiel der Gorch Fock aufgezeigt, wie stark Umweltkriminalität, politisches und behördliches Versagen mit Schwächen der EUTR verbunden sind.

Daraus ziehen der WWF und seine Partner:innen einen klaren Imperativ für ihre politischen Forderungen an das EU-Gesetz gegen Entwaldung, um es wirkungsvoll zu machen. In Gesprächen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und anderen konnte der WWF seine Forderungen platzieren. Seit Juli arbeitet der WWF zusätzlich zusammen mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) intensiv an den Sojalieferketten von Brasilien nach Deutschland: Ziel ist es, eine vollständig entwaldungsfreie Lieferkette aufzubauen.

Die Veröffentlichung des Gesetzesentwurfs (17. November 2021) kommt im direkten Nachgang zur Waldschutz-Deklaration der Glasgower Klimakonferenz. Darin haben sich über 140 Staats- und Regierungschefs ein Ende des weltweiten Waldverlusts bis 2030 gemeinsam zum Ziel gesetzt. Der Gesetzentwurf ist somit ein wichtiger Prüfstein dafür, ob die Versprechen der Glasgower Waldschutz-Deklaration für den Einflussbereich der EU und seines Konsums eingelöst werden. Mit einer starken Verordnung gegen Entwaldung ohne Schlupflöcher und mangelnder Implementierung auf Länderebene, kann die EU hier ein weltweites Signal geben und Vorbild sein.

EDEKA identifiziert Wasserrisiken seiner Lieferant:innen

Der WWF Water Risk Filter ist ein vom WWF entwickeltes Open-Source-Tool, mit dem das Wasserrisiko von Unternehmen messbar gemacht werden kann. WWF-Partner EDEKA nutzt eine eigens angepasste Version des Tools, das E-WRT. Damit will das Unternehmen Zulieferer:innen identifizieren, die aus Regionen mit hohem Wasserrisiko Waren beziehen und in Zusammenarbeit mit Produzent:innen den Umgang mit Süßwasser nachhaltiger gestalten.

Seit März 2021 hat EDEKA die Erfassung der Wasserrisiken für alle seine Obst- und Gemüselieferant:innen verpflichtend gemacht. Frucht- und Gemüselieferant:innen erfassen seither mit dem E-WRT Wasserinformationen und ergreifen Maßnahmen zur Verbesserung.

Nach aktuellem Stand sind über 600 Lieferant:innen im E-WRT eingetragen, das sind mehr 17.000 Produzent:innen. Dies verbessert den ökologischen Fußabdruck der Produzent:innen und schafft Transparenz.

Erfolgreicher Abschluss des Dialogforums zu Lebensmittelabfällen

Am 22. April 2021 fand die Abschlussveranstaltung des „Dialogforums zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen in der Außer-Haus-Verpflegung“ statt, das federführend vom WWF Deutschland geleitet wurde. Als erstes von fünf vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgesetzten Dialogforen der „Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung“ beendete das Forum seine Arbeit mit Erfolg.

Nach zweijährigem Dialog zwischen dem Ministerium und Verbänden der Gastronomie und Hotellerie konnte eine Zielvereinbarung verabschiedet werden. Sie soll in Zukunft zur nachvollziehbaren zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen in der Außer-Haus-Verpflegung führen. Die Unterzeichnenden erklären sich bereit, Lebensmittelabfälle bis 2025 um 30 Prozent und bis 2030 um 50 Prozent zu verringern.

Die Vereinbarung umfasst die ganze Vielfalt dieses Sektors: von Betriebskantinen über Hotels bis hin zu Krankenhäusern, Seniorenheimen oder Schulen.

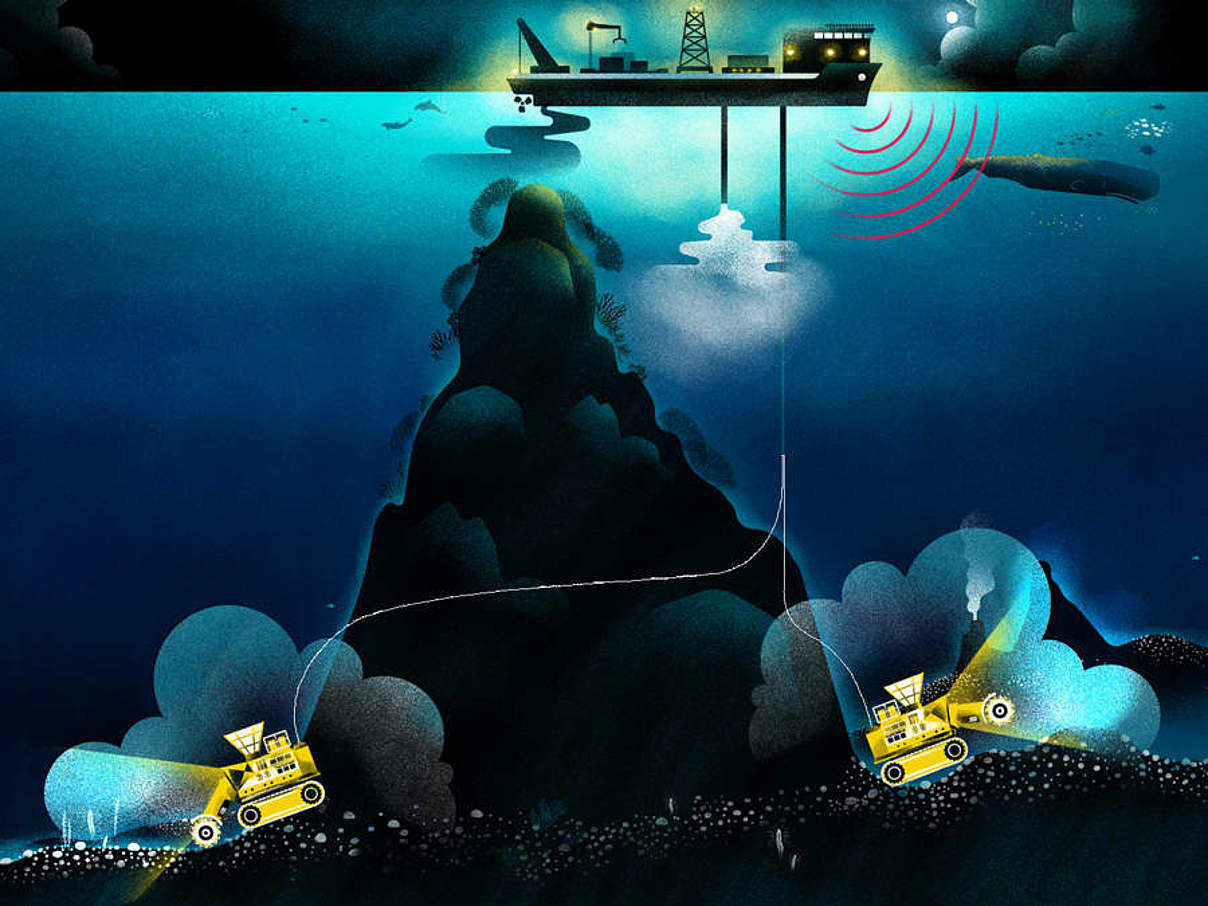

Globale Unternehmen gegen Tiefseebergbau

Mit dem zunehmenden Bedarf an Rohstoffen und Edelmetallen rücken seit einiger Zeit auch mineralische Ressourcen aus der Tiefsee immer mehr in den Fokus der Wirtschaft. Ein Abbau dieser Ressourcen in internationalen Gewässern ist bislang noch nicht erlaubt, hätte aber voraussichtlich zerstörerische Auswirkungen auf die empfindlichen und bis heute noch weitestgehend unberührten Ökosysteme der Tiefsee. Weltweit fordern deshalb Umweltschutzorganisationen und Wissenschaftler:innen ein Moratorium für den Tiefseebergbau.

Im März 2021 trat auf Initiative des WWF endlich auch ein Zusammenschluss globaler Unternehmen – BMW Group, Samsung SDI, Google und Volvo Group – mit dieser Forderung an die Öffentlichkeit. Dies fand weltweit große Beachtung – sowohl in den Medien wie auch in der Wirtschaft und der Politik. Seitdem haben sich weitere Unternehmen dieser Initiative angeschlossen, darunter Philips, Volkswagen Group, Triodos Bank und Patagonia. Der WWF bemüht sich um weitere Unternehmen, die sich entsprechend positionieren und damit deutlich machen, dass die Zerstörung riesiger Gebiete in den Meeren durch Tiefseebergbau nicht notwendig oder vertretbar ist.

Unganisha: Finanzielle Hilfe sichert Schutzgebiete

„Unganisha“ bedeutet in Swahili, der Sprache Kenias und Tansanias, so viel wie „gemeinsam“ – ein Netz aus Schutzgebieten soll die Naturschätze Ostafrikas langfristig sichern. Doch die Corona-Pandemie hat die Menschen im Östlichen Afrika hart getroffen: Der Tourismus kam praktisch zum Erliegen, die Einnahmen daraus sanken dramatisch oder blieben gar aus.

In dieser Situation unterstützte WWF Deutschland dank verschiedener Mittelgeber:innen mehr als 20 Gemeindeschutzgebiete in Kenia und Tansania und sicherte somit mehr als eine Million Hektar naturschutzfachlich immens wichtige Gebiete in den Landschaften Mara, Tsavo, Amboseli und Serengeti!

Diese Hilfe stabilisierte die Gemeinden nicht nur in der aktuellen Krise, sondern gibt ihnen finanzielle Sicherheit bis ins Jahr 2025. Außerdem konnte die Fläche einiger Modell-Gemeindeschutzgebiete deutlich erweitert werden: Mehr als 200.000 Hektar sind allein dadurch in den Landschaften Mara, Tsavo und Amboseli langfristig für den Naturschutz gesichert.

KAZA: Wissen und Techniken zum Feldbau verhindern Waldumwandlung

Jahr für Jahr fallen im Südlichen Afrika tausende Hektar Wildtierhabitate dem Wanderfeldbau zum Opfer. Gemeinsam mit den Menschen vor Ort schlägt der WWF Deutschland alternative Wege ein: zum Beispiel im sambischen Teil des KAZA-Gebietes, wo viele Kleinbauern agrarökologische Methoden eingeführt haben und ihre bestehenden Felder nun langfristig nutzen.

Mit diesem Schritt gelingt es, natürliche Wälder und die Lebensräume von Wildtieren vor der Gefahr der Waldumwandlung zur retten! Zugleich gibt das Projekt rund 6.000 Kleinbauern eine ökonomische Perspektive: Die Gründung eines dritten Saatgutverbandes der Kleinbauern ist dabei als großer Erfolg des Jahres 2021 zu werten, ebenso die Einführung einer biologischen Hühner- sowie einer Erdnussbutterproduktion.

Dieser Erfolg macht Schule: Ein neues, von Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und WWF finanziertes globales Programm in KAZA wird nun all diese Erfahrungen auf mindestens zwei weitere Länder und vier neue Projektgebiete in KAZA übertragen.

Waldfrucht-Produkte helfen dem Naturschutzgebiet und den Menschen

Vom Wald leben und ihn erhalten: Die Bewohner:innen der Dörfer im bolivianischen Schutzgebiet Manuripi ernten bislang vor allem Paranüsse – und zunehmend Açaí-Beeren. Der WWF unterstütz sie dabei, wettbewerbsfähig und nachhaltig zu wirtschaften.

Açaí-Beeren – in Deutschland vor allem als gesundes „Superfood“ bekannt – wachsen an Palmen, die bis zu 25 Meter hoch werden. Sie werden nachhaltig geerntet und weiterverarbeitet. Diese ökonomische Grundlage ergänzt nicht nur die Einkommen der Familien, sondern kann auch soziale Spannungen in der Gemeinschaft verringern.

Sowohl durch den Bau einer Açaí-Fabrik als auch durch die Entwicklung und rechtliche Anerkennung eines Gesundheitszertifikates für Waldfrucht Açaí-Produkte, konnte der WWF für die lokale Bevölkerung im Manuripi Schutzgebiet einen verbesserter Zugang zu nationalen und internationalen Märkten für ihre nachhaltig im Schutzgebiet produzierten Produkte erreichen.

Die Açaí-Fabrik verarbeitet 80 Prozent des Açaí der ganzen Region und stellt somit einen wichtigen Baustein für alternative Einkommen der Bevölkerung dar. Dies fördert die Akzeptanz gegenüber dem Schutzgebiet und schafft Einnahmen für das 7.460 km² große Schutzgebiet Manuripi Heath.

Dzanga-Sangha Wildtierschutz erfolgreich: Gorilla-Population angestiegen

Das Dzanga-Sangha-Schutzgebiet beherbergt ein faszinierendes Mosaik aus Feuchtgebieten, Sümpfen und ausgedehnten Wäldern. Seit 2012 hat der WWF Deutschland maßgeblich den Aufbau eines Biomonitoring-Programms in Dzanga-Sangha mitgestaltet. Nach 2016 wurde 2020 eine zweite umfassende Wildtierstudie durchgeführt, kofinanziert von der EU, der Umweltstiftung Fondation pour le Tri-National de la Sangha (FTNS) und WWF Deutschland.

Die Resultate sind ermutigend: Den Schätzungen zufolge ist die Gorillapopulation leicht angestiegen – von 2.702 im Jahr 2016 auf 3.194 Tiere im Jahr 2020. Die Zahl der Waldelefanten ist in etwa gleichgeblieben – 2016 waren es 776 Tiere, 2020 waren es 830. Wichtig dabei: Außerhalb der Nationalparks sind die Populationen gesunken, während sie in den Nationalparks gewachsen sind. Die Tiere sind also verstärkt in Schutzgebiete ausgewichen. Das lässt darauf schließen, dass außerhalb geschützter Gebiete der Druck auf die Tiere steigt.

Die Entwicklung zeigt außerdem wie wichtig Nationalparks für den Erhalt den Artenschutz sind. Der WWF Deutschland unterstützt den Schutz der Wildtiere vor Wilderei durch finanzielle Beiträge zur Aus- und Weiterbildung von Trainings der Ecoguards.

Fischer in den Philippinen MSC-zertifiziert

Der WWF arbeitet seit 2011 mit Fischerfamilien auf den Philippinen in Lagonoy Golf und Mindoro, um eine nachhaltige Fischerei auf Gelbflossenthunfisch voranzubringen und die Lebensbedingungen der Familien zu verbessern.

Im Oktober 2021 wurde die Fischerei MSC-zertifiziert – ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu nachhaltiger Fischerei, der den Fischerfamilien den Zugang zu Märkten sichert.

In der langjährigen Zusammenarbeit mit Behörden, Fischer:innen und Unternehmen wurden Bewirtschaftungspläne zur Begrenzung der Fangmengen für die Projektgebiete und für die Philippinen verabschiedet und umgesetzt. Die Einhaltung von Regeln zur Meldung der Fänge und der Erwerb von Fischereilizenzen konnten maßgeblich vorangebracht werden.

Die Fischerfamilien sind durch die Gründung von 21 Verbänden und zwei Dachverbänden in der Vertretung ihrer Rechte gestärkt und können in der Bewirtschaftung der Fischereiressourcen mitbestimmen.

Fidschi und Papua-Neuguinea: Anpassung an den Klimawandel

Im Südpazifik unterstützt der WWF Küstengemeinden dabei, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Verloren gegangene Mangrovengebiete wurden kartiert und wieder aufgeforstet.

Neben dem Küstenschutz dienen die Mangroven als Laichplatz für Fische. Damit die Fischbestände nicht leer gefischt werden, wurden Fischereipläne erarbeitet, die auch befristete Fangverbote für bedrohte Arten vorsehen.

Zusammen mit einigen Gemeinden wurden Katastrophenschutzpläne erstellt, um Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen zu koordinieren. Dies zahlte sich Ende 2020 aus, als der Zyklon „Yasa“ mit Böen von bis zu 345 Kilometern pro Stunde über Fidschi zog. Trotz massiver Zerstörungen blieben die Auswirkungen hinter den schlimmsten Befürchtungen zurück.

- Amur-Region: Einschlagskonzessionen für 70.000 Hektar Wald verhindert

Die Laub-Nadel-Mischwälder der Amur Region sind die biologisch vielfältigsten temperierten Mischwälder Asiens. Dieser Mischwald aus Nadel- und Laubholzarten ist für die Holzindustrie von großem Interesse, da hier Werthölzer wachsen, die zu hochwertigen Produkten wie Bauholz und Möbel verarbeitet werden.

Im gemeinsamen Protest mit Imkern und Jagdpächter:innen konnte im Januar 2021 eine Ausschreibung des Forstministeriums der Provinz Primorje für die Holzernte in besonders lindenreichen Mischwäldern gestoppt werden. Das Ministerium wollte die Holzernte in acht Waldflächen auf einer Fläche von über 70.000 Hektar über eine Auktion vergeben. In einem Gutachten wies der WWF nach, dass diese Wälder eine hohe ökologische, soziale und ökonomische Bedeutung für die lokalen Gemeinden und ihre Bewohner:innen haben und dass die Holzernte dort die Einkommen von Bewohner:innen in elf Siedlungen mindern würde. Diesem öffentlichen Druck gab das Ministerium schließlich nach. Damit können Bienen, Wildschweine, Hirsche und letztendlich auch die Tiger aufatmen. Die wertvollen Bäume werden nicht gefällt.

- Mekong: Nachhaltigeres Fischereimanagement

Im Binnendelta des Mekong, im Grenzgebiet von Laos und Kambodscha, hat der WWF von 2016 bis 2021 Gemeinden darin unterstützt, ein nachhaltigeres Fischereimanagement aufzubauen. Trotz Überschwemmungen, Dürren und Covid-Pandemie: In 34 Fischschutzzonen wurden über 9.500 Hektar des Flussabschnittes unter nachhaltiges Management und 173 Hektar unter Schutz gestellt.

Mehr als 6.100 Haushalte haben von diesem Fischereimanagement profitiert. Um Einkommenseinbußen aus der Fischerei zu kompensieren, wurden alternative Einkommensquellen mit 390 Haushalten pilotiert. Und das Bergen vieler Kilometer Kiemennetze durch die 17 Patrouillenteams hat auch zum Schutz des Flussdelphins (Orcaella brevirostris) im Mekong beigetragen.

- Mehr als eine halbe Million Hektar Wald saniert

Vor fünf Jahren hatte der WWF die Wiederherstellung von 300.000 Hektar Waldlandschaften beschlossen. Das entspricht in etwa einer Fläche von ca. 430.000 Fußballfeldern. Jetzt wurden diese Ambitionen noch einmal auf 600.000 Hektar angehoben. Nach aktuellem Stand wurden bereits eine halbe Million Hektar degradierter Flächen „saniert“, insbesondere in Asien, im Kaukasus, in Sub-Sahara Afrika und Südamerika. Dies führt nicht nur zur Verringerung von Erosion, sondern erhöht die Fruchtbarkeit der Böden sowie die Speicherung von Wasser und verbessert die nachhaltige Nutzung.

- Projekt zur Bekämpfung illegalen Holzeinschlags

Einem 2018 veröffentlichtem Bericht von Interpol zufolge ist mittlerweile Umweltkriminalität nach Drogen- und Menschenhandel die drittgrößte Einnahmequelle im Organisierten Verbrechen. Besonders der illegale Handel mit Holz wirft hohe Profite ab.

Der WWF Deutschland leitete von 2019 bis 2021 ein EU-Projekt zur Bekämpfung von illegalem Holzeinschlag. Die Arbeit führte in Kooperation mit Interpol zu mehreren Razzien und Verhaftungen von Holzhändlern. Des Weiteren gab eine Marktanalyse des WWF zusammen mit Report-Mainz 2009 den Anstoß für Recherchen der Zollfahndung Hamburg, die den illegalen Handel mit Teak aus Myanmar des Hamburger Holzhändlers WOB Timber aufgedeckte. Die Recherchen dauerten Jahre.

Stephan Bührich, Geschäftsführer, Honorarkonsul und damals auch Außenhandelsvorstand beim Gesamtverband Deutscher Holzhandel, wurde im April 2021 zu einer Haftstrafe von 21 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 200.000 Euro verurteilt. Das Urteil sah weiter eine staatliche Einziehung von Unternehmenswerten in Höhe von 3,3 Millionen Euro vor.

Um den politischen Druck zu erhöhen, reichte der WWF im Juni 2021 eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission ein, da in Deutschland die europäische Holzhandelsverordnung (EUTR) nicht gut umgesetzt wird. Ein Beispiel ist der Fall Gorch Fock.

- Malaysia: Maybankbank verpflichtet sich zu Entwaldungsfreiheit

Die Entwaldung wichtiger Ökosysteme hängt häufig mit der Produktion sogenannter kritischer Rohstoffe wie Palmöl, Kautschuk, Rindfleisch oder Soja zusammen – meist finanziert durch nationale und regionale Banken.

In Malaysia hat der WWF in diesem Jahr auf diesem Sektor einen großen Erfolg erzielt. Aufbauend auf langes Engagement hat sich die Maybank zu Entwaldungsfrei-Kriterien verpflichtet: „No Deforestation, No New Peat, and No Exploitation (NDPE) stance approved by the Board in January 2020 (which applies to all relevant sectors including but not limited to palm oil, forestry and logging, construction and real estate).“ Ein wichtiger Schritt für den Schutz der Ökosysteme in dieser Region.“

Außerdem wurden mit Unterstützung des WWF in diesem Jahr drei ausführliche Sektor-spezifische Guidelines von der Zentralbank auf den Weg gebracht – eine davon für den entwaldungskritischen Sektor Palmöl.

- Erfolgreicher Tropenwald-Schutz: Salonga ist nicht mehr gefährdet

Seit 2016 managen der WWF und die kongolesische Naturschutzbehörde ICCN gemeinsam den Salonga Nationalpark – im November 2021 haben sie ihre Vereinbarung erneuert, Salonga und seine Reichtümer zu bewahren. Der Nationalpark ist Afrikas größtes Tropenwald-Schutzgebiet in der Demokratischen Republik Kongo. Seitdem hat sich der Naturschutz vor Ort durch geschulte Ranger, neue Management-Strategien zur Verringerung der Wilderei, dem Aufbau von Infrastruktur, dem Bau von Schulen sowie dem Aufbau nachhaltiger Landwirtschaft verbessert. Weitere Maßnahmen stärken zum Beispiel die Bildung der Kinder und nachhaltige Einkommen der Bevölkerung vor Ort und helfen somit auch dem Nationalpark. Ein kontinuierliches Biomonitoring verbessert den Schutz der Arten. Bestände bedrohter Tierarten wie Bonobos und der Waldelefanten bleiben stabil.

- Östliches Afrika: 100.000 Hektar Wald- und Savannenflächen in Restaurierung

Ostafrikas Waldlandschaften sind massiv bedroht und oft nur noch auf einem Bruchteil ihrer ursprünglichen Ausdehnung zu finden. Ihr Schutz und die Wiederherstellung dieser bedrohten Waldlandschaften ist ein Programmschwerpunkt des WWF Deutschland im Östlichen Afrika. Mit vielfältigen Projekten ist es inzwischen gelungen, auf mehr als 100.000 Hektar Fläche die Wiederherstellung intensiv voranzubringen – darunter Mangrovenlandschaften, Küsten-, Berg- und Trockenwälder sowie Savannenlandschaften.

Allein im Jahr 2021 wurden bisher schon mehr als 300.000 Bäume gepflanzt. In die Maßnahmen werden zunehmend auch degradierte Gras- und Savannenlandschaften einbezogen, die durch ganzheitliches Weidemanagement und erneute Ansaat von Gräsern und heimischen Baumarten wiederhergestellt werden. Die Restaurierung dieser Landschaften ist ein Beitrag zur Sicherung wichtiger Lebensräume im Naturschutzprogramm Unganisha und darüber hinaus.

- Alpenflusslandschaften – Vielfalt leben von Ammersee bis Zugspitze

Im März 2021 wurde das Hotspot-Projekt „Alpenflusslandschaften – Vielfalt leben von Ammersee bis Zugspitze“ nach sechseinhalb Jahren Laufzeit erfolgreich abgeschlossen. 18 Partnerorganisationen aus Naturschutz, kommunalen Gebietskörperschaften, Wirtschaft und dem Sozialbereich haben sich unter Federführung des Weilheimer WWF-Büros für den Erhalt und die Förderung der natürlichen Vielfalt der Lebensräume und Arten in und an den Alpenflüssen Ammer, Loisach, Isar und Lech eingesetzt.

Der WWF konnte mit dem Projekt ein großes Netzwerk von Stakeholdern und Wissenschaftlern aufbauen und viele Menschen in der Region für seine Arbeit begeistern. Unterstützt durch viele Kolleg:innen in Berlin wurden Gesamtprojektleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Naturmanagement und Studien, wie jene zum „Wiederansiedlungspotential ausgewählter Arten an den Projektflüssen“, professionell umgesetzt.

Im Bereich der Schnalzaue an der Ammer wurde durch den WWF die Ausführungs- und Genehmigungsplanung für eine Deichrückverlegung erstellt. Nach der Prüfung und Freigabe durch den Freistaat erhält die Ammer ab voraussichtlich 2024 zusätzlich 10 Hektar freien Entwicklungsraum für mehr Dynamik und das Schnalzwehr kann zurückgebaut werden. Mit diesem Auftaktprojekt hat der WWF den Nährboden für weitere Projekte und Aktivitäten in Bayern geschaffen.

Die Ammer © Claire Tranter / WWF

„Diese Erfolge haben wir Ihnen zu verdanken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Nur mit Ihrer Hilfe können wir Arten und Lebensräume schützen, sowie eng mit Communities weltweit zusammenarbeiten.“

Eberhard Brandes, ehem. Geschäftsführer WWF Deutschland

-

Hier finden Sie alle WWF-Erfolge

Hier finden Sie alle WWF-Erfolge