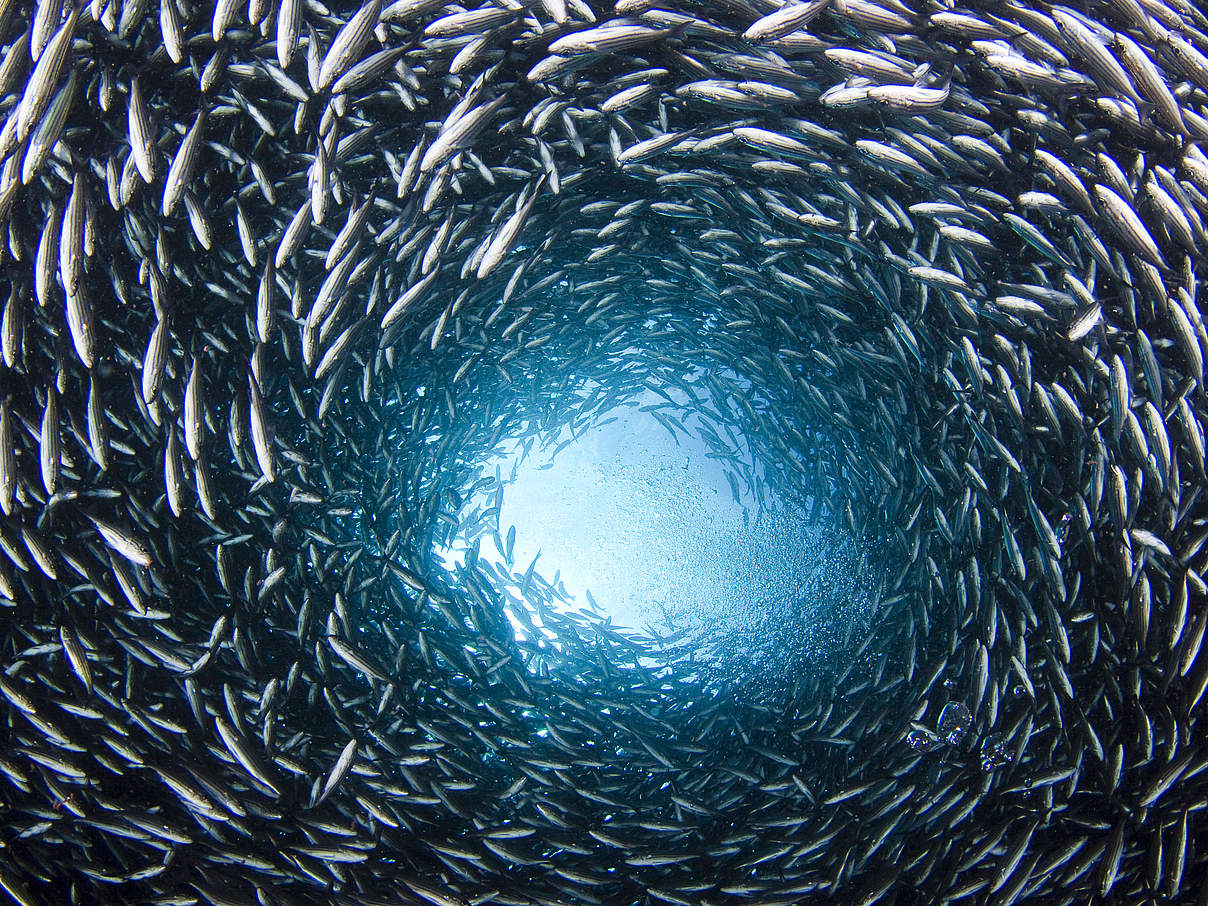

Illegale und nicht nachhaltige Fischerei, Verschmutzung, unter anderem durch Plastikmüll, und die fortschreitende Zerstörung von Lebensräumen in Korallenriffen, Flachmeeren, offenen Ozeanen und an den Küsten haben die Bestände vieler Arten von Meerestieren auf den niedrigsten Stand seit Menschengedenken schrumpfen lassen. Gerade in Anbetracht der Klimakrise, die das Meer zusätzlich in enormen Stress versetzt, liegt darin eine erhebliche Gefahr. Was, wenn es sich mit der Gesundheit des Ozeans nicht viel anders verhält als beim Menschen: ein gesundes System kann Angriffe deutlich besser abwehren – ein geschwächtes ist angreifbar und droht zu kollabieren.

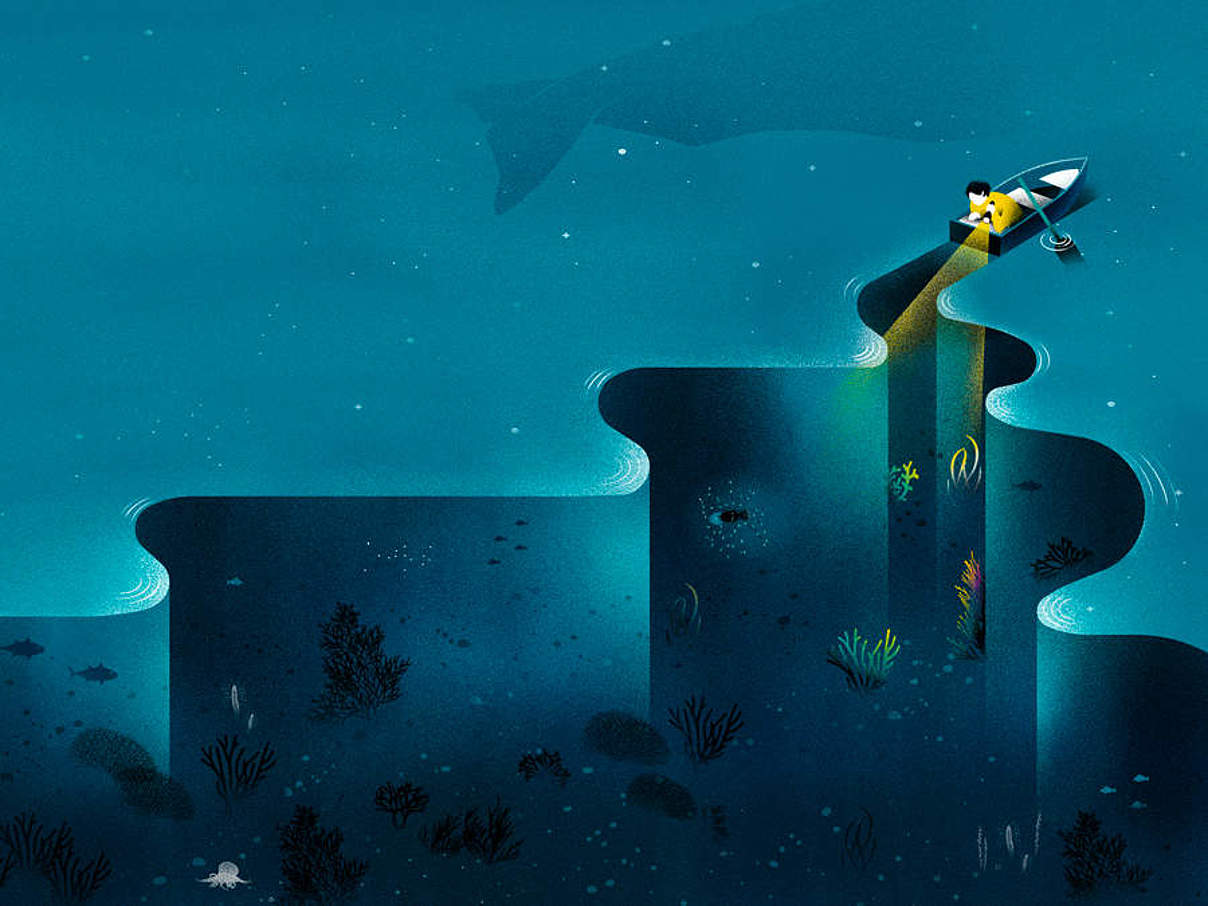

Deshalb setzt sich der WWF auf unterschiedlichen Ebenen für den Erhalt gesunder und widerstandsfähiger Ozeane ein: durch politische Arbeit auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene, in konkreten Naturschutzprojekten von den Polarregionen bis in die Tropen und sowie durch Öffentlichkeitsarbeit.